二十一話 遭遇

『ヤマト』が太陽系から謎のメッセージの送り主がいるとされる惑星を目指しているその頃、

第58探査部隊遭難事件が起こった後も、管理局は探査自体を止めたわけではなく、マゼラン星雲での探査を止めただけに留まっており、その他の星雲や宙域には管理局の次元航行艦が惑星探査を行っており、新たに管理世界になりうる世界やロストギアの回収、指名手配となっている次元犯罪者の捜索を行っていた。

そして此処にも時空管理局の次元航行艦が星の海を航行していた。

牡牛座ヒアデス星団宙域

時空管理局

XV級次元航行艦 『ノア』 ブリッジ

『ノア』の艦全体に衝撃が走り、ブリッジの照明が明滅する。

その衝撃で座席から放り出される局員もいた。

「右舷前部被弾!」

「障壁、効果ありません!全弾貫通!」

オペレーターの悲痛な報告に、まだ若いこの艦の青年艦長は歯ぎしりする。

『ノア』の後方からは艦底部がヒラメかカレイのような形をした高機動の駆逐艦(『ククルカン』級襲撃宇宙駆逐艦)とエイの様な艦底部、艦首に二本のアンテナ、またはミサイルらしき突起物を備えた巡洋艦(『ラスコー』級突撃宇宙巡洋艦)が追撃してくる。

相手の武器は質量兵器のガトリングガンの様にエネルギー波を連射してくる。

この速射技術は管理局では無いもので、当然向けられている側としてはまさに脅威である。

しかも、連中の使用している機関は管理局で採用されている魔導炉よりも性能が良いのか、速度も桁違いである。

当然、管理局は、これまでの長い歴史の中で、ここまで強力な質量兵器を搭載した宇宙艦との遭遇経験も、戦闘経験もない。

それにより、『ノア』が今できるのは、逃げの一手しかなかった。

「敵艦、左右から高速で接近!!本艦を包囲する模様!!」

「その後方に大型艦三隻!!・・包囲されます!!」

駆逐艦と巡洋艦の後方には戦艦らしき艦影も確認できた。

(このままではダメだ。こちらは完全に嘲弄されている。一矢すら報えないのは無念だが、これ以上留まっては撃沈される・・・・むざむざやられるよりは・・・・)

意を決した艦長は此処で最後の賭けに出た。

「緊急次元転移!座標はランダムでかまわん!!」

「艦長!それは危険過ぎます!」

オペレーターが驚いた声を上げるが、艦長は畳みかけるように命じた。

「このまま此処に居ては撃沈されるし、座標を選り好みして入力している間にも撃沈されるぞ!死にたくなければ緊急次元転移だ!!急げ!」

「は、はい!」

『ノア』を包囲し、とどめの一斉射撃を放ったのは、今まさに地球を侵略せんとする白色彗星帝国ガトランティスの艦船だった。

「目標、消滅!・・・・着弾直前に空間転移したものと思われます!!」

「よし、隊列を戻せ・・・・逃げられはしたが、あの損傷ではワープしても助かるまい」

「了解」

管理局の次元航行艦を瀕死の状態で追いやったガトランティス艦艇は去る時も隊列を乱す事もなく、去って行った。

(あの艦、時空管理局とか言っていたな。次元世界の管理云々を言っていたが、あんな貧弱な艦で宇宙にのこのこ出て、管理者などとは笑わせる。この宇宙は我々ガトランティスと大帝陛下によって秩序が齎されるのだ)

『ノア』を攻撃していた彗星帝国の艦の艦長は管理局の存在を否定し、この宇宙を統一するのは、管理局では無く、自らが所属する彗星帝国ガトランティスだと信じてやまなかった。

戦闘空母 『松島』 艦橋

第十一番惑星での戦闘で勝利し、敵艦を鹵獲した『松島』を旗艦とした調査船団は何事もなく、火星宙域まで戻って来た。

艦橋当直の永倉は自動操舵に切り替えて、宇宙双眼鏡やレーダーにて周囲を警戒、監視していた。

すると、突然、アラームが鳴り、コスモレーダーに警告灯が点滅する。

「ん?空間歪曲反応!?しかも至近!!やべぇ!!」

永倉は急いで自動操縦モードを解除し、手動操舵に切り替えた。

「曲がれ〜!!」

必死に舵を右にきって、衝突回避に努める永倉。

その功あって、『松島』は突然ワープしてきた不明船との衝突はギリギリ避けられた。

「艦橋!!どうした!?」

突然の右舷回避に良馬が艦長室から艦橋に連絡を入れてきた。

「艦長、突然不明船が至近距離にワープしてきまして、右舷に緊急転舵しました」

「わかった、すぐ行く!総員起こし!警戒体制!」

艦内に緊急配置警報が鳴り渡り、休んでいた乗組員達がわらわらと自分達の配置場所に走る。

ほどなく艦橋に艦長以下の艦橋員、全員が揃い、各部署の配置完了の連絡が届いた。

『松島』を含め、船団は全艦停止した。

「本艦、左舷至近にワープアウト確認。大型宇宙船のようです。映像出します!」

映像を見た全員は少なからず驚いた。

あちこちから煙を噴き上げていることもさりながら、船体の形状がガミラスとも第十一番惑星で戦った艦船(白色彗星帝国軍)とも全く違い、何とも複雑な形状をしていたからだ。

「あ、あれは・・・・」

艦橋員が驚く中、ギンガだけは別の意味で驚いていた。

そんなギンガの様子に気が付き、良馬がそっとギンガの傍に寄り添った。

「どうした?ギンガ。あの船に見覚えがあるのか?」

「は、はい・・・・」

ギンガにとって今、パネルに映っている船は約一年半ぶりに見慣れている船であった。

「あの船は・・・・」

「あの船は?」

「あの船は・・・・時空管理局の次元航行艦です・・・・」

ギンガが驚愕で少し震える声でパネルに映る不明船の正体を告げた。

「あの船が・・・・」

ギンガがこの世界に来たのはミッドでもメジャーな輸送船だったので、これが、ギンガが昔所属していた組織、時空管理局が保有する次元航行艦との初邂逅だった。

「完全に行き足が止まっているな・・・・。救難信号は出ているか?」

「自動と思われますが信号が出ています。只今、解析を行っています・・・・」

ギンガは驚愕から再起動し、管理局の次元航行艦から発せられている信号を解析した。

「判明しました!!これは、SOS・・・・救難信号です!!」

「っ!?」

「

SOS?」ブリッジにどよめきが走るが、それが広がる前に良馬が指示を下す。

「とにかくあの船の救助が先だ!!坂井大尉!!」

「はい」

「航空隊は直ちに救命艇の発進準備!!医務班は緊急オペの準備!!不測事態に備えて総員艦内戦闘用意!!」

所属がどこであれ、遭難者は可能な限り助けるのが、海であれ宇宙であれ、船乗りの鉄則だ。

それから程なくして、

「こちら坂井、救命艇発進準備完了!!」

直ぐに救命艇の準備が出来た。

「よし、副長!!」

「は、はい」

「暫く艦の指揮を頼む」

「艦長は?」

「救助作業を指揮する」

「そんなっ!!艦長自ら?もし、艦長の身に何かあったらどうするおつもりですか!?」

「だからこそ、副長の君がいるのだろう」

「・・・・分かりました」

渋々ながら了承した様子の新見。

「通信長」

「はい」

「君も一緒に来てくれ」

「私も・・・・ですか?」

「ああ、通信員でもあるし、君は士官学校で応急医療科も専攻していただろう。彼方には負傷者がいるかもしれないから、彼らの応急救護を頼む」

「分かりました」

指示を終えると良馬とギンガは足早に艦橋を出た。

そして、救命艇が発進準備をしている格納庫へ向かっている中、良馬はギンガに尋ねた。

「ギンガ、あれは間違いなく、時空管理局の船で間違いないんだな?」

「はい、間違いありません」

「それじゃあ、艦内の配置とかも大丈夫か?」

「私は、元々地上勤務だったので、そこまでは詳しくありませんけど、ある程度の艦内配置で良ければ何とか」

良馬がギンガを連れてきた訳には通信員、負傷者の応急処置の他に艦内配置に詳しいかもしれないと言う理由があった。

地球防衛軍やガミラス軍、そして第十一番惑星で撃破した艦艇とも全く異なる造りの宇宙船に皆戸惑っていたが、ギンガのさり気無い案内でブリッジらしい箇所を特定。そこで、近くの破口から接舷し、船内に進入することにした。

「いいか、必ず複数で行動!無理はするなよ!何かあったら、すぐに連絡をしろ!!」

「「了解!」」

救命艇に乗った者達はそれぞれ複数のグループに分かれ、艦内の捜索に当たった。

戦闘空母『松島』 艦橋

「艦内捜索が始まったようっスね・・・・」

パネルで様子を窺っていた永倉が呟く。

「それにしても実に変わった形の艦ですね。一体どこから来たんだろう?」

フェリシアが次元航行艦を見て、感想を呟く。

たしかに、防衛軍の艦船は皆どことなく水上艦艇かロケットを意識して作られているため、管理局の次元航行艦の艦影が独創的な形と言うのも頷ける。

「あの船も防衛軍やガミラスと同じタキオン機関で動いているのでしょうか?」

新見が井上に尋ねる。

ワープしてきたと言う事は、相手の船も防衛軍やガミラスと同じ機関を搭載しているものだと思い、機関の専門家である井上に意見を聞いたのだ。

「それが、あの船からはタキオン反応が無いんじゃ・・・・」

「それってタキオン機関・・波動エンジンじゃ無いってことですか?」

「うむ、今の段階ではそれぐらいしかわからん」

タキオン機関でなく、ワープ、あるいは空間転移が可能な艦・・・・。

ガミラスとも第十一番惑星で撃破した艦とも違う艦・・・・。

地球が今、謎の侵略者に狙われている中、それとは別の新たな侵略者が出てきたのではないかと、艦橋員の中に不安が過ぎった。

「ともかくあの船の乗員から事情を聞けば、彼らが敵なのかわかるじゃろう。今は艦長の報告を待つことじゃよ」

周りの空気を読み取ったのか、年長者の井上が皆を落ち着かせた。

一方、次元航行艦の救助兼探査に入った良馬達は、艦内の様子を見て、愕然した。

通路の彼方此方に血塗れで死んでいる乗員(局員)の姿。

天井や通路を構成している資材で押し潰されて死んでいる乗員(局員)の姿。

その中には手足や首が千切れている死体、内臓が飛び出ている死体、原型を留めていない死体さえある。

そこはまさしく地獄のような光景だった。

余りの悲惨な光景にギンガを始め、新人の乗組員達は顔を歪めたり、吐き気を堪える者も居た。

「ともかく、生存者を探すんだ!!」

良馬が愕然としている皆に声をかけ、皆は艦内の捜索のため、散った。

良馬とギンガは、ギンガの案内の下、ブリッジを目指した。

ブリッジ前のドアを近くに落ちていた鉄パイプの様な金属棒で無理矢理こじ開け、ブリッジ内に入ると、そこも、これまで見てきた艦内の様子同様、酷いモノだった。

「大丈夫ですか!?」

ギンガが、艦橋内で倒れているクルーに声をかけるが、残念な事に既に皆こと切れていた。

そんな中、

「うっ・・・・」

ブリッジクルーの中でも少し服装が違う、青年がうめき声をあげた。

恐らく服装からして、この青年がこの船の船長ないし艦長だろう。

「大丈夫ですか!?助けに来ましたよ」

ギンガが慌てて駆け寄り、手にしていた救急キットを開ける。

「うっ・・・・も、もう・・・・手遅れだ・・・・・」

青年は苦しげな声をあげ、自分は助からないとギンガに告げる。

「そんなこと・・・・」

ギンガは何とかしてでもこの青年を助けようとするが、この青年が言う様にあまりにも出血が激しすぎる。自分達は発見が遅すぎたのだ。

しかし、ギンガは諦める事もなく、救急キットから止血に使う道具を使い、血を止めようとする。

「こ、これを・・・・ミッドの・・・・・彼・・・・女に・・・・」

青年はジャケットのポケットからペンダントを取り出し、ギンガに託すように渡す。

ギンガがペンダントを受け取ると、青年の手は力なく、床に落ちる。

そして彼の瞼がゆっくりと閉まる。

「っ!?」

ギンガは即座に青年に対し、心臓マッサージを行い、蘇生を試みる。

「しっかり!!しっかりして下さい!!」

必死に声をかけ、グッ、グッ、グッ、と心臓マッサージを行うが、それは全くの無駄骨だと言う事は心臓マッサージを行っているギンガ本人が一番分かっている。

しかし、分かっているからこそ、この事実を・・・・。

目の前で人が死んだと言う事実を認めたくなかったのだろう。

「・・・・ギンガ」

「っ!?」

良馬がギンガの肩に手を置き、軽く目を瞑り、首を横に振る。

「・・・・」

良馬の行動でギンガも冷静になりようやく現実を見た。

ギンガはがっくりと項垂れた。

「ギンガ・・・・その・・・・」

良馬はギンガそっと声をかける。

「大丈夫です・・・・私は・・・・大丈夫です・・から・・・」

ギンガは青年から託されたペンダントをギュッと握りながら、震える声言う。

「・・・・・・」

大丈夫とは言うが、とてもそんな様子に見えないギンガ。

良馬は目の前で人が死なれて意気消沈しているギンガを支え、救命艇へと戻した。

その後の救助と調査で、この船のクルー達は残念ながら生存者は一人も居らず、全員死亡していた。

ギンガは『松島』に戻っても気分がすぐれないようなので、医務室にてリニスに任せた。

ギンガをリニスに任せた後、良馬は、この不明船の事を地球防衛軍司令部に報告した。

「これが例の艦か・・・・」

藤堂と土方が見ているパネルには防衛軍、ガミラス、そして第十一番惑星を攻撃してきた艦とも違う形をした艦が映っている。

各所から煙を噴いているが、パネルに映っている様子から爆発の恐れは薄いようだ。

『松島』からの報告で、搭載されている推進機関も我々防衛軍やガミラスとも異なる。

第十一番惑星を攻撃した艦船と共にこの船も調査する価値は十分にある。

ガミラス戦役時、冥王星海戦からの帰還途中、火星付近で突然ワープしてきた船と同じ機関を使用している可能性があり、あの時の船は機関の損傷が激しく調査不能だったが、今回は調査できるかもしれない。

「それで、生存者は?」

「月村の報告によれば乗員は全員死亡していました」

「そうか・・・・。で、人種は?」

「送られてきた報告では、肌の色はガミラス人や第十一番惑星を攻撃してきた宇宙人とは異なり、我々地球人類と同じ肌の色をしていたとのことです」

「・・・・」

「それと、ネームプレートの他に乗員の何名かがカード状の金属板あるいは水晶らしき物を身につけていたようです。恐らく彼らの星の民族品かお守りのような物なのでしょう」

「そのネームプレートは読めそうなのか?」

「幸い彼らの言葉は地球の英語等に極めて似ているようです。名前もそうですが、所属機関や地名らしい表記も確認できました」

「そうか・・・・生存者がいなかったのが実に残念だった・・・・」

「はい。彼らの遺体は丁重に弔うよう手配をしておきます」

「うむ」

『松島』は乗組員の遺体を収容し、船体を曳航しながら地球への帰還航路についた。

地球への帰路の途中、良馬は、ギンガの居る医務室を尋ねた。

「リニス・・・・」

「マスター?」

「ああ、ギンガの様子はどうだい?」

「まだ、鎮静剤が効いていて眠っています」

リニスにギンガの状態を聞き、ベッドに目をやると、そこには静かに寝息を立てているギンガの姿があった。

母(クイント)の時とは違い、目の前で命の灯が消えた事を目の当たりにして、精神的に疲れたのだろう。

でも、ギンガはこの出来事を克服してくれるだろうと良馬は思った。

そうでなければ、自ら防衛軍に志願する筈はないのだから・・・・。

特に魘される様子もないので、大丈夫だろうと判断した良馬は、医務室の椅子に腰かけ、リニスに尋ねた。

「リニス」

「はい」

「リニスの見解から例の時空管理局が地球に対し、何らかの武力行為におよんだとして、地球は勝てるだろうか?」

未だに詳しい情報が入らない時空管理局に対し、少し警戒気味の良馬。

今、地球は謎の侵略者に狙われている状況で更に時空管理局までもが、地球に対し武力行為を行って来れば、地球は苦しい二正面作戦を取らなければならない。

しかし、復興したとは言え、防衛軍に二正面作戦を取れるほどの余裕はない。

波動エンジンでない、ワープ機関を備えている艦船を有する時空管理局。

果たしてどのような相手なのか?

ギンガと同じ世界出身者でもあるリニスに例の時空管理局の次元航行艦のデータを見せ、意見を聞いてみた。

「そうですね・・・・私がミッドに居たのはもう十年以上前ですから・・・・その間に管理局の造艦技術も上がっているとおもいますが、このデータを見る限りでは、今の防衛軍の艦船技術の方が上回っています」

リニスの意見から予想される現在の管理局の次元航行艦と防衛軍の艦船スペックでは防衛軍の方が上だと言うが、現段階ではそれはあくまで予想に過ぎず、詳しい結果は地球に戻り、詳しい調査結果を待つしかなかった。

「出来れば、敵対はしたくないものだな。その時空管理局とは・・・・」

良馬はベッドに眠るギンガを見ながらポツリと呟いた。

もし、管理局と戦うと言う事になれば、ギンガの故郷の人達と戦うと言う事であり、その中にはもしかしたら、ミッドにいるギンガの家族や知り合いと殺し合いをするかもしれないからだ。

「そう・・ですね・・・・」

リニスはそっと目を閉じ、良馬の言葉に同意した。

「もし・・・・もし、管理局と防衛軍が戦う事になれば、リニスは戦える?」

「・・・・」

良馬は、あくまで可能性に過ぎないが、もし、管理局が地球に対し、武力行為を行ってくれば、当然地球側としては、之を迎え討たなければならない。

その時、ミッドでの居住経験のあるリニスに戦えるかどうかを尋ねる。

リニスの中には不安要素があった。

それは他ならぬフェイトとアルフの事だった。

今、どこでどんな生活をしているのか分からないが、優秀な魔導士故、管理局と何ら関わりを持っていてもおかしくない。

いや、もしかしたら管理局員になっているかもしれない。

もし、フェイトとアルフが管理局と関わりを持っていたり、局員になっていれば、その魔力の高さから先兵として戦場に出てくるかもしれない。

管理局と防衛軍が戦争になったら、自分はかつての弟子であり、娘の様に育てたフェイトを殺すかもしれない。そして、フェイトが死ねばその使い魔であるアルフも消滅してしまう。

嘗て、自分がプレシアとの契約を打ち切られた様に・・・・。

だが、フェイトが地球と敵対し、自分の前に敵として現れたのであれば、自分は防衛軍軍人としてフェイトを・・管理局を完膚なきまでに叩き潰さなければならない。

故にリニスの返答は・・・・。

「戦います・・・・今の私は、防衛軍の軍人であり、貴方の使い魔なのですから」

と、迷いなく答えた。

『松島』が地球への帰還航路を辿って居る頃、『ヤマト』と『すくね』はプロキオン星系を抜け、次なる星系、双子座ポルックス宙域に来ていた。

ポルックスは黄みの橙色をした恒星で赤色巨星への転換期にある星で、絶対等級は

1.0のふたご座の弟の頭にあたる星である。太陽よりも赤く、巨大な恒星でポルックスの後方に位置するのがカストル。

こちらはポルックスよりも明るく若い星である。

この二つの星は地球から観測すると、並んで見える故、双子座と言われている。

航路を検討した後、『ヤマト』と『すくね』は双子座宙域へと突入した。

突入した宙域にはプロキオンと違い、惑星反応が全く無かった。

その事実に真田は少し腑に落ちなかった。

ポルックスは巨星へと成長過程の星であるが、重力バランスはそこまで不安定な星ではないためであった。

それ故、太陽系の様に惑星を多数有していてもおかしくは無かったからである。

双子座宙域には惑星の代わりにリング状のアステロイドがポルックスの周りを漂っていた。

それはかつて惑星を構成していた物の様であった・・・・。

ポルックス宙域を進んでいくと、『ヤマト』のレーダーがポルックスの近くに小惑星を感知した。

パネルに投影すると、その小惑星の周りには太陽電池の様なパネルが無数に取り囲んでいたため、それが人工物である事は直ぐに分かった。

『ヤマト』と『すくね』が警戒しながら接近すると、突如、その小惑星から高エネルギー反応があり、それは『ヤマト』と『すくね』へと撃ち込まれた。

『ヤマト』と『すくね』は間一髪でそのエネルギー波を回避した。

その威力は波動砲並であったが、射程距離は波動砲以上の距離があった。

この攻撃によりポルックスの近くにある小惑星が敵の要塞である事は明白となった。

調べた結果、この要塞には生命反応がなく、全てコンピューター制御の自動要塞である事、

先程、『ヤマト』と『すくね』に撃ち込まれたあのビームは波動砲のようなタキオン収束砲でなく、光エネルギーを集めた光子砲だと言う事が判明した。

そして、ポルックスの周りに惑星が無い理由は全てあの要塞に破壊されてしまった事が原因だと推測された。

ただ、光エネルギーを集めるため、エネルギー源であるポルックス自体は攻撃対象外と設定されている様だ。

その後、真田が詳しくあの要塞を調べた結果、

あの要塞は全体を高密度の粒子バリヤーで覆っており、そのバリヤーを通り抜けられるのは光のみ・・・・それ故、主兵装である光子砲はバリヤーを停止させることなく、自分を守りながら攻撃をする事が出来る。

それを考えると、非常に効率の良い兵器であると言える。

要塞を守るバリヤーも全く隙が無く、結論として、あの要塞は『ヤマト』の搭載している武器では破壊不能と言う結果が出た。

しかし、どんなに強力な要塞と言えど、人が作った物故、必ずどこかに隙がある。

そしてその隙は、ある程度の大きさの物でなければ、要塞の砲台は反応せず、小さすぎるものには砲撃を行わず、超長距離と高エネルギーのため、エネルギーチャージに多少の時間がかかると言う事だ。

そこで、『ヤマト』はコスモタイガーの予備エンジンを搭載した特製デコイ魚雷を製作し、ソレを使用して、この宙域を抜ける策をたてた。

デコイ魚雷は『ヤマト』『すくね』の位置から反対方向へと飛び、ある程度の時間と距離になると、弾頭部からバルンダミーを膨らませて要塞の目をデコイへと向けてくれる。

デコイ魚雷が要塞の攻撃を引き付けてくれる間、『ヤマト』と『すくね』は要塞の横を堂々と通り抜け、ポルックスの宙域の離脱を図った。

要塞砲が複数では無く、一門しか装備されていなかった事も今回の要塞突破で幸いした事であった。

ポルックス宙域を抜け、次に双子の座のもう一つの星、カストル宙域へ進んだ『ヤマト』と『すくね』の背後から何と例の要塞が追いかけてきた。

その際、本来攻撃対象の大きさである筈のアステロイドを攻撃せず、『ヤマト』と『すくね』を追いかけてきた。

その理由としてカストルに近づくまで、恒星からのエネルギー供給が出来なくなるためだろう。

だが、無駄撃ちをしてこないと言うだけで、航行と攻撃に必要なエネルギーは十分貯えられているため、油断は出来なかった。

急ぎ、双子座宙域を離脱しようとする『ヤマト』と『すくね』の前に今度はカストル方向からもう一個の同型要塞が現れた。

敵は『ヤマト』と『すくね』を前後の要塞で挟み撃ちにする作戦に出たのだ。

誰もが、絶望と苦戦を覚悟したが、雪が今、航行している双子座宙域と二つの同じ姿、同じ能力を有する要塞を見て、相打ちを出来ないかと提案し、真田が検討した結果、それは十分可能だと言う事が判明した。

問題は要塞の射撃タイミングと要塞同士を互いの射線上に移動させる事が重要となった。

すると、あの要塞は攻撃を行う前、ごく短い時間だが、微弱なレーザー光で目標の位置、大きさを調べて攻撃を行っていた。

『ヤマト』と『すくね』は二つの要塞の間を行ったり来たりして、要塞の攻撃を回避しながら、ポルックスに配備されていた要塞がカストルの要塞に近づくのを待った。

やがて、『ヤマト』と『すくね』よりも大きな要塞は互いに『ヤマト』と『すくね』よりも先に破壊すべき対象と認識し、お互いに光子砲を撃ち合い、要塞は消滅した。

強力な要塞網を片付けた『ヤマト』と『すくね』は無事に双子座宙域を抜ける事が出来た。

双子座宙域を出て次の大ワープまでの予定宙域までアステロイドが広がっており、敵の待ち伏せが予想されるので、古代は加藤と山本にコスモタイガーを使っての哨戒を命じた。

その哨戒には、予備機として搭載したコスモタイガーの複座式機体のテスト飛行も兼ねていた。

哨戒では、山本が複座式の機体に乗り、もう一人の搭乗員、新米 俵太(あらこめ ひょうた)が機体に乗る前に、空間騎兵隊の斎藤がこっそり機体に乗り、山本はてっきり新米が乗ったのだと勘違いして、発進した。

しかし、狭い機体の中、斎藤の事は直ぐにバレた。

今から『ヤマト』に戻って斎藤を降ろして、新米を乗せてまた出撃では、時間的ロスが大きいため、やむを得ず、このまま哨戒を続ける事となった。

だが、山本本人にとっては今回の哨戒は複座式の試乗りが出来ると言うワクワクした気分から一気にテンションが下がった。

元々山本は空間騎兵に対し、あまり良い印象を抱いていないためだった。

脳筋で野蛮な山猿・・・・そしてその部隊の斎藤はそう言った印象の最たる者だった。

そういう野蛮な山猿とこれ以上一緒の機体に乗っているだけでも山本にとっては苦痛だった。

幸い、この宙域には例の要塞も潜宙艦も敵艦隊も潜んでいる様子はなく、前方にある小惑星を迂回して『ヤマト』に帰還しようとした時、山本の乗った機体に不具合が生じ、山本は目の前にある小惑星に緊急着陸を行った。

不具合の原因は、当初予定されていた新米の体重設定が斎藤が乗った事によるマス・バランスが狂った事だった。

愚痴りながら、コスモタイガーを修理する山本。

その頃、斎藤はこの小惑星を探査した。

すると、その小惑星内部に人工物らしき入り口があった。

加藤がその事を『ヤマト』に連絡を入れ様としたら、通信機が突如使用不能となる。

そこで、加藤、山本、斎藤の三人はこの施設を調べてみる事にした。

この要塞の内部は大規模な工場の様で、敵兵の姿はなく、代わりに警備ロボのようなロボットが内部をうようよしていた。

やがて、要塞が異常振動を起こすと、要塞はゆっくりと『ヤマト』へと移動し始めた。

要塞の外見は武装されていないように見えるが、いきなり加速して『ヤマト』に体当たりなどされれば、『ヤマト』はひとたまりもない。

三人は、要塞の動力部を破壊し、この要塞を止める事にした。

機械を動かしている動力パイプを辿りながら、警備ロボを撃破しつつ、動力炉を目指していた三人。

ようやく目当ての動力炉につくと、そこには今まで相手にしてきた警備ロボとは違う、戦闘用に改良された大型の作業ロボが襲い掛かって来た。

三人は協力して作業ロボを倒した。

「二人とも大丈夫か?」

作業ロボが爆発し、完全に脅威が無くなったのを確認した後、斎藤が加藤と山本に声をかける。

「なんとか・・・・」

「こっちもだ・・・・」

「へへ・・・・見直したぜ。中々骨があるじゃねぇか」

山本が空間騎兵を野蛮な山猿連中と思い込んでいる様に斎藤も戦闘機乗りは安全な装甲に守られながら戦うヤワな連中だと思っていた。

しかし、加藤と山本は空間騎兵とは比較にならぬが、それでも宇宙戦士として立派に戦った。

「そっちこそな。その図体は伊達じゃないって事か」

加藤がニッ笑みを浮かべ、斎藤に言う。

「へへっ・・・・まっ、そう言うこったな。さて早い所、此奴を爆破しようぜ!!」

三人は時限爆弾を動力炉に仕掛け、コスモタイガーで要塞を離脱した。

やがて、爆弾が炸裂すると、要塞は内部で誘爆を起こし、粉々に砕けた。

帰還した三人の報告から、あの要塞工場は双子座に配備されていた例の光子砲要塞の建造するための工場だったと推察された。

そうなると、この宙域は第十一番惑星と違い、敵の前線基地というよりも新兵器の実験場のような役割をしていたと思われた。

しかし、そうすると、ポルックスとカストルの惑星は敵の実験のために、自らの子供である惑星を破壊された事になる。

それらの惑星にはもしかしたら、何らかの生命体が生息していたのかもしれない。

いやもしかしたら、人類もいたのかもしれない。

だが、それを確かめる術は、もはや存在しない・・・・。

あの星系の生命の芽は完全に摘み取られてしまい、今後双子座の星系に生命が息吹くことは永久に無くなってしまった・・・・。

これは決して許される行為では無かった・・・・。

ちなみに報告を終えた斎藤と山本はかすり傷程度のケガを負っており、加藤から医務室で診てもらえと、言われ医務室で艦医の佐渡に処置をしてもらった。

その際、二人は互いを認め合い、男の友情が芽生えたと思ったら、また些細な事から口論と取っ組み合いに発展した。

まぁ、喧嘩する程仲が良いとも言う。

医務室で取っ組み合いをしている二人の姿を佐渡もアナライザーも呆れながら見ていた。

強固な無人要塞を見事な機転で撃破した『ヤマト』と『すくね』・・・・。

敵はその要塞を作るために、他の惑星を利用し、そこに息づく生命体さえも、滅ぼしてしまった・・・・・。

その事を知り、さらなる闘志を静かに燃やす『ヤマト』の乗組員達・・・・。

そしてその戦いの最中、いがみ合っていた者同士の間に友情の様な何かが芽生えた。

しかし、そんな感情に浸っている暇はない。

『ヤマト』は一刻も早く前に進まなければ、ならないのだ・・・・・・。

メッセージの謎を解明するために・・・・。

登場人物紹介

斎藤 始

第十一番惑星基地の地上守備に就いていた空間騎兵隊の隊長。

コズモダード・ナスカ提督率いる白色彗星帝国前衛艦隊に奇襲攻撃を受け、部下の大半を失ったところを『ヤマト』に救出され乗り込むことになる。

柔道、空手、レスリングその他あわせて

23段の武道の達人。粗野で言葉の荒い大食いのバンカラ男だが、気風が良く、部下からの信頼も厚い。容姿 アニメと同じ

イメージCV ささき いさお

新米 俵太

元は『ヤマト』のドックの整備士兼清掃員であったが、人員不足の折、自らも志願して『ヤマト』に乗ることになる。

乗艦当初は、レーダーを少し扱えるため、不在と思われていた森 雪に代わってレーダーの監視手を担当していたが、慣れないせいで失敗ばかりして敵の発見が遅れることが多々あった。

雪の復帰後、観察力や分析力に長けていることを真田に見出されて「技術屋タイプだ」と言われ、技術班へと異動となった。

容姿 ゲーム版同様の容姿で小柄な体格に太い眉と眼鏡が特徴。

イメージCV 三ツ矢 雄二

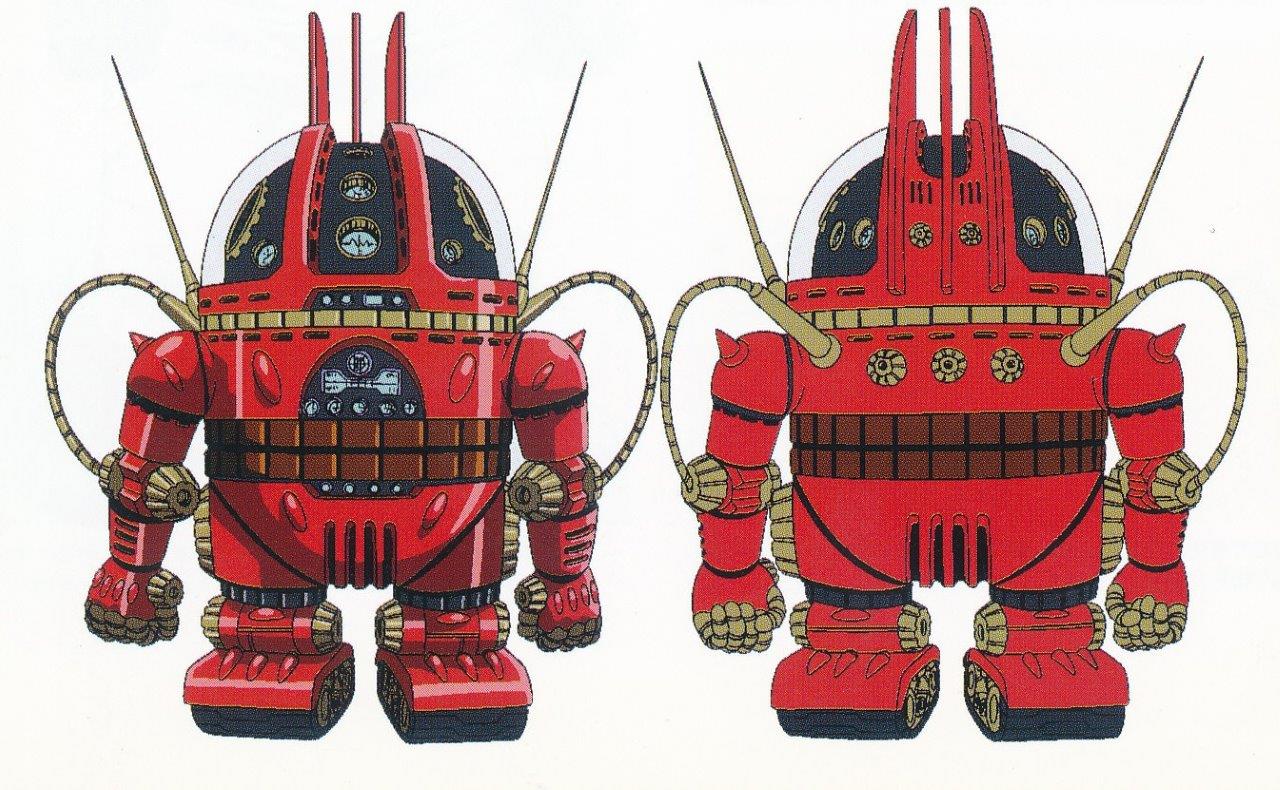

アナライザー

主に調査・分析を任務とする、等身大のロボットである。全体の大半が赤で占められ、頭部を中心にメーターが多数ついている。

足はキャタピラとなっている。電磁バリヤーやレーザー銃撃などに耐える高い耐久性を持つ。

ボディーはドームのある円柱に手足が生えた形で、昆虫のような「頭部」「胸部」「下半身」の三つに切り離し可能。顔はなく、頭部の三枚のフィンがある側が背中となっている。

切り離した際には制御系統が分断されるため、胴体部は切り離し前の動きをひたすら繰り返す。その接合部のサイズは共通であり、胸部抜きで頭部と下半身を直接つなげることも可能。完全分離状態では空中に浮遊する。

手首(腕)は伸縮可能、臀部にはロケットを内蔵し、推進が可能。また、腕部はロケットパンチの要領で飛ばすことも可能である。

話すときには特徴的な電子音が混じり、各部の計器が点滅する。

『ヤマト』に召集された古代 進・島 大介・佐渡 酒造らに強引に随伴し、自分から沖田 十三艦長に能力を売り込んで現場採用の形で無理やり『ヤマト』の乗組員となる。

イスカンダルへの航海途中で酒を飲む(浴びる)事を覚え、飲むと各部の計器を赤く点滅させながら酔っぱらう。

イメージ

CV 緒方 賢一

あとがき

順調に航海を続けている『ヤマト』、そして管理局との初邂逅をした防衛軍。

今後も管理局と地球連邦は、邂逅をして行く予定ですが、若干アンチの様な描写が入るかもしれません。

管理局至上の皆さま申し訳ありません。

では、じかいにまたお会い致しましょう。